CUENTOS BREVES CASTELLÓN

- Carlos Renau Merce

- 11 sept

- 53 Min. de lectura

Actualizado: 25 oct

LA MUSTIA Y LAS ROSQUILLETAS MÁGICAS.

Carlos estaba sentado con su hija Julia en el patio. El aire olía a pan tostado. Julia, curiosa como siempre, preguntó:

—Papá, ¿qué merendabas cuando eras pequeño?

Carlos sonrió, con los ojos brillantes de recuerdos.

—Ay, Julia… cuando yo era niño iba con mi abuela al horno de la señora Estefanía, Y allí siempre estaba también su hija Margarita, a quien todos llamábamos La Mustia.

—¿La Mustia? —repitió Julia, sorprendida—. ¡Qué nombre más raro! ¿Por qué la llamaban así?

—Porque era muy lenta cuando atendía —explicó Carlos—. Contaba las rosquilletas una por una, despacito, y las envolvía en un trozo de papel. Tardaba tanto que en la calle se formaban colas enormes. Y, ¿sabes qué? Nunca hablaba ni sonreía.

Julia frunció el ceño.

—¿Y cómo era ella?

Carlos cerró los ojos un momento, recordando.—Siempre estaba sentada tras el mostrador, con un gran delantal blanco. Tenía los labios pintados de rojo, las uñas cuidadas y una expresión seria que nunca cambiaba. Desde allí, con calma infinita, atendía a todos los que esperaban.

Julia se la imaginó en su silla, con las rosquilletas delante, contando muy despacio mientras la cola de gente crecía en la calle.

—Entonces, papá, ¿por qué ya no vamos a su horno? —preguntó con un poco de pena.

Carlos suspiró.

—Porque el horno cerró hace muchos años, Julia. Pero La Mustia sigue viva en mis recuerdos, cada vez que huelo pan caliente o comparto algo con cariño.

Julia se quedó pensativa. Luego sonrió y dijo:

—Pues yo quiero que La Mustia viva siempre. Cuando sea mayor, haré rosquilletas y las compartiré con mis amigos, igual que hacía ella.

Carlos la abrazó fuerte.—Así se hace, cariño. Mientras alguien la recuerde, La Mustia nunca desaparecerá.

Y aquella tarde, entre cuentos y risas, Julia descubrió que los recuerdos también pueden ser mágicos… como las rosquilletas de La Mustia.

MI PADRE: MACHINET DE L´ARROS.

Me llamo José Edo, y quiero contaros la historia de mi padre. Muchos lo conocisteis, otros solo habéis oído hablar de él, pero todos lo recordáis con una sonrisa. En Castellón nadie lo llamaba por su nombre verdadero: para todos era Machinet de l’Arròs.

Yo crecí viéndolo caminar por las calles, vestido siempre de blanco y con aquel sombrero mexicano que brillaba con borlas doradas al sol. Era imposible no fijarse en él. Iba con su carrito de helados, y antes de que nadie lo viera ya se escuchaba su grito famoso:

—¡Aeeeeee túuuuuuu! ¡Que llega el polerooooo!

Los niños salían corriendo de las casas con unas monedas en la mano. Y yo, desde un rincón, lo miraba orgulloso. No era un heladero cualquiera: era un artista. Con dos dedos en la boca imitaba trompetas, hacía reír con sus gestos exagerados, y convertía cualquier calle en un escenario improvisado.

Mi padre nunca tuvo miedo al ridículo. Se atrevió incluso a ponerse un traje de luces y salir como torero cómico en la plaza de la Vinya. El público lo adoraba: no toreaba como los grandes maestros, pero su humor era más fuerte que cualquier pase. Y cuando no estaba en la plaza ni vendiendo helados, encontraba la forma de sorprender: recuerdo cómo moldeaba piñas hasta convertirlas en figuras imposibles.

Detrás de esa alegría había también un hombre con preocupaciones, con una vida que no siempre fue fácil. Yo, como hijo, vi en sus ojos una melancolía que pocos sabían leer. Quizá por eso se reinventaba cada día: porque sabía que, mientras hacía reír a los demás, su propia tristeza se hacía más ligera.

El 26 de marzo de 1993, mi padre nos dejó. Ese día Castellón perdió a un personaje único, y yo perdí a mi mejor maestro. Pero su recuerdo sigue vivo. Porque cuando alguien imita su grito, o cuando un niño pregunta quién era aquel hombre del sombrero mexicano, Machinet vuelve a caminar entre nosotros.

Hoy, al contar su historia, siento que no hablo solo de mi padre, sino de un símbolo de Castellón, de un hombre que convirtió la vida cotidiana en un espectáculo y que supo llenar de magia las calles más sencillas.

Y así, cada vez que pienso en él, lo veo como entonces: blanco como la luna, con las borlas doradas brillando, y con aquella voz grave que aún resuena en mi memoria:

—¡Aeeeeee túuuuuuu! ¡Que llega el polerooooo!

O.A.R.

Era un sábado por la mañana cuando Lara, Dani y Paula convencieron a sus padres, Enrique y Carmen, de recorrer el centro de Castellón. Pasaron frente al comercio que ahora ocupaba el edificio donde antes estaba el O.A.R.

—Papá… ¿de verdad esto era un bar? —preguntó Dani, tocando la puerta de cristal.

—Mucho más que un bar, hijo —dijo Enrique, sonriendo—. Este era nuestro O.A.R. Aquí se jugaba al baloncesto, se ensayaba teatro, había cineclub y hasta tocadiscos que funcionaban con monedas.

Paula, intrigada, abrió los brazos.—¿Tocadiscos de monedas? ¡Como en un videojuego antiguo!

Carmen rió y la tomó del brazo.

—Sí, y nosotras veníamos aquí con nuestras amigas, algo que no era común entonces para chicas. Merendábamos, escuchábamos música y, sí, también rondábamos un poco…

Los tres adolescentes miraron a su alrededor, imaginando la escena. Enrique continuó:

—Venid, os voy a mostrar cómo era todo. Imaginad que cruzamos esta puerta y estamos en los años 70.

De repente, el edificio desapareció en la imaginación y los cinco se encontraron en un salón lleno de jóvenes riendo. Al fondo, Ernesto y Gustavo Bou servían cafés y refrescos, mientras Pedro Navarro charlaba con Juan Culla detrás de la barra.

—¡Wow! —dijo Lara—. Es como estar dentro de una película antigua.

Paula corrió hacia un rincón donde un grupo de chicas estaba frente a un tocadiscos.—¡Mamá, aquí estáis vosotras!

Carmen sonrió y se inclinó hacia sus hijos.

—Sí, ahí estábamos. Escuchábamos los últimos discos, aprendíamos canciones y soñábamos con viajes, obras de teatro y aventuras.

Dani se acercó a un pequeño escenario improvisado.

—Y esto era el teatro, ¿no?

—Exactamente —dijo Enrique—. Antonio Gascó y Salvador Bellés dirigían el grupo Toar. Representábamos obras en el salón y algunas llegaban al Teatro Principal. Cada fin de semana había algo que nos mantenía ocupados y felices.

Lara miró a sus padres, maravillada.—Es increíble… nunca habría imaginado que fuisteis tan… guays.

—Lo fuimos —dijo Carmen—. Y vosotros podéis serlo también. Solo hay que imaginar, jugar y compartir momentos juntos.

Mientras volvían a la realidad, el nuevo local y el edificio moderno volvieron a aparecer. Pero los adolescentes habían captado algo importante: aunque el O.A.R. ya no existiera, sus historias, risas y canciones seguían vivas en ellos, en sus padres y, ahora, también en sus propias memorias.

—Gracias, papá, mamá —dijo Paula—. Me encanta viajar al pasado sin máquina del tiempo.

—Siempre podéis —respondió Enrique—. Solo hace falta cerrar los ojos, dejar volar la imaginación y recordar que cada lugar tiene historias que merecen ser contadas.

Los tres hermanos sonrieron, y mientras caminaban hacia la plaza, sabían que el espíritu del O.A.R. los acompañaría, como un recuerdo vivo, lleno de música, risas y aventuras.

LA CALLE COLÓN Y SUS DIVERSOS NOMBRES.

Un día de otoño, un grupo de alumnos paseaba con su maestro por el centro de Castellón. La actividad era diferente a las de clase: descubrir la historia de las calles que recorren cada día sin detenerse a pensar en lo que esconden.

Al llegar a la calle Colón, uno de los niños preguntó:

—Maestro, ¿por qué se llama así esta calle?

El maestro sonrió, señalando el cartel.—Esta calle ha tenido muchos nombres, y cada uno guarda un pedacito de la historia de Castellón.

Los chicos se acercaron en círculo. El maestro comenzó a relatar:

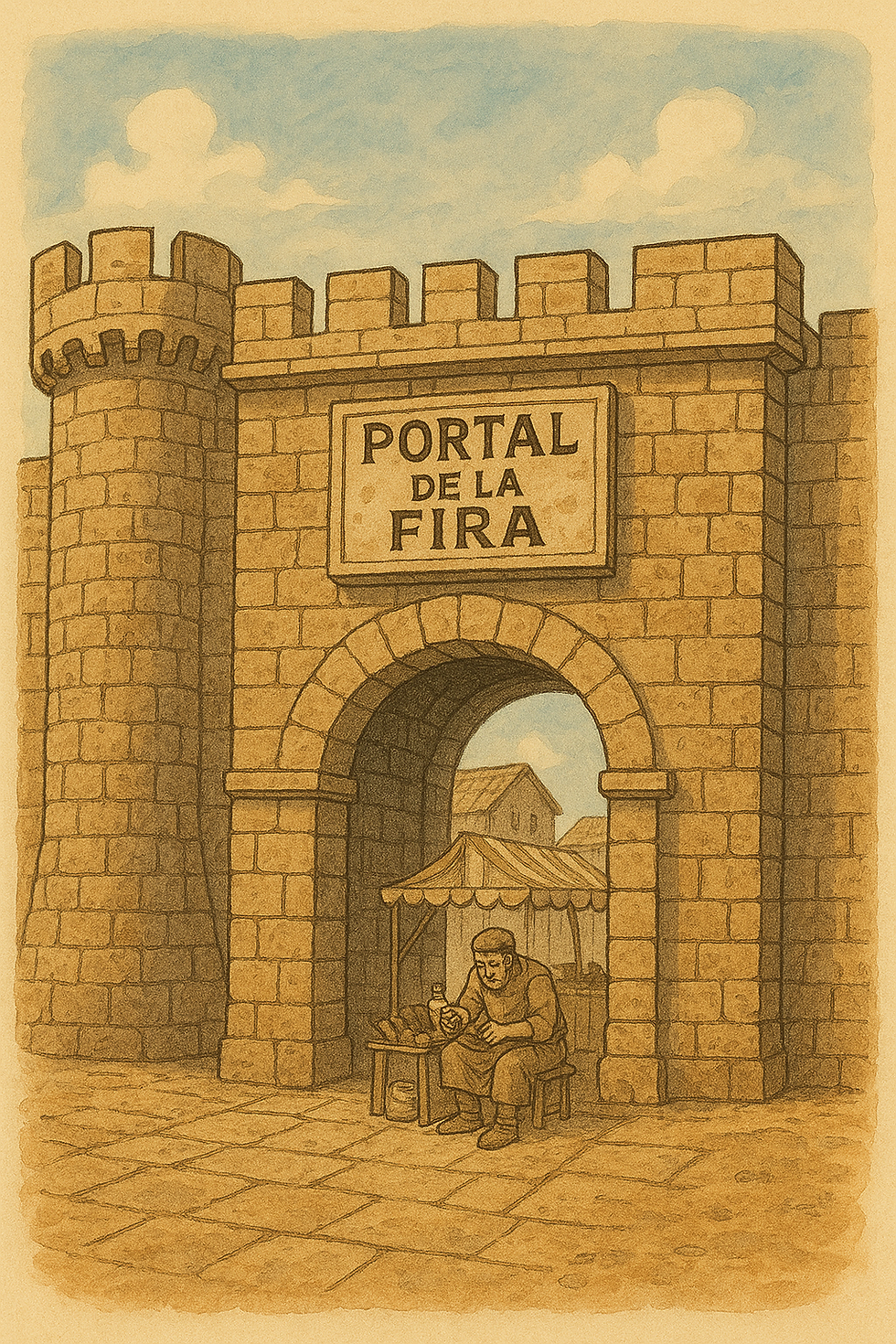

—En sus orígenes, el primer tramo se conocía como calle de los Zapateros, porque aquí trabajaban los artesanos que fabricaban zapatos con cuero y martillo. El resto se llamaba calle de la Feria, porque en la Edad Media, la calle llevaba fuera de las murallas de la ciudad y se celebraban allí las ferias y los mercados.

Los niños se imaginaron puestos de fruta, ganado y comerciantes ofreciendo sus mercancías.

—Más tarde —continuó el maestro—, la calle pasó a llamarse San Juan, porque cerca de aquí se levantaba una iglesia hoy desaparecida con ese nombre que marcaba la vida del barrio.

Un alumno levantó la mano.

—¿Y cuándo empezó a llamarse Colón?

—En 1892 —respondió el maestro—. Ese año se cumplían cuatrocientos años del descubrimiento de América, y el Ayuntamiento decidió homenajear a Cristóbal Colón dando su nombre a esta calle.

Los niños escuchaban atentos, pero uno de ellos interrumpió curioso:

—¿Mi abuelo me comentó que en un tiempo se llamó Cantos?

El maestro asintió.

—En 1935, durante la Segunda República, se quiso dejar atrás a Colón y se puso el nombre de calle Cantos, en honor a un personaje local. Sin embargo, poco duró: en 1940, tras la guerra, se recuperó el nombre de calle Colón, y así ha seguido hasta hoy.

Los alumnos guardaron silencio un instante. Finalmente, una niña comentó:—Es como si la calle cambiara de nombre según lo que pensaban los que mandaban en cada época.

El maestro sonrió satisfecho.—Exactamente. Por eso, cada vez que paséis por aquí, recordad que no es solo una calle con tiendas y gente: es un lugar lleno de memoria, un reflejo de cómo Castellón ha cambiado a lo largo del tiempo.

Los niños siguieron su paseo, y aunque la calle Colón parecía la misma de siempre, ahora la veían distinta: llena de zapateros, mercados, campanas de iglesia y carteles que iban cambiando con el paso de los años.

EL CUENTO DE SAMUEL Y HASSAN.

Hace muchos, muchos años, cuando Castellón era una ciudad joven rodeada de murallas, vivían allí niños de distintas religiones. Entre ellos estaba Samuel, un niño judío que corría por las calles de la judería, y Hassan, un niño morisco que jugaba cerca de la mezquita de San Nicolás.

Samuel vivía con su familia en las calles estrechas donde se escuchaban las oraciones en la sinagoga del carreró de Gràcia. A él le gustaba acompañar a su abuelo, que siempre le señalaba un lugar fuera de la muralla, cerca de lo que hoy conocemos como la plaza de Clavé.—Aquí, Samuel —decía el abuelo con voz seria—, está nuestro fossar dels jueus. Es un lugar de paz, donde descansan los que nos dejaron.

Al otro lado de la ciudad, Hassan también escuchaba historias de su padre. Caminaban por la calle de la Morería y él señalaba un solar junto a la parroquia de San Nicolás.—Hijo, aquí estuvo nuestro fossar dels moros. Aquí vinieron nuestros abuelos y aquí descansaron eternamente.

Samuel y Hassan no se conocían, pero compartían un secreto parecido: cada uno guardaba en su corazón el recuerdo de un cementerio donde su pueblo encontraba la paz.

Pasaron los años, y un día, mientras paseaban por la plaza de Clavé, sus caminos se cruzaron. Samuel llevaba un pequeño libro, Hassan una pelota.

—¿Qué lees? —preguntó Hassan.

—Es la historia de mi familia y del fossar dels jueus —respondió Samuel.

—¡Qué curioso! —sonrió Hassan—. Mi padre me habla del fossar dels moros, que también estaba aquí cerca.

Entonces los dos niños se miraron sorprendidos. Descubrieron que, aunque sus religiones fueran distintas, los dos habían crecido escuchando relatos de lugares de descanso muy cercanos, casi vecinos.

Y así entendieron algo muy importante: Castellón era como un gran libro donde cabían muchas historias, algunas felices y otras tristes, pero todas parte de la misma ciudad.

Hoy, cuando paseas por la plaza de Clavé o por las calles antiguas de Caballeros, Alloza y Morería , tal vez escuches las risas de Samuel y Hassan, que siguen corriendo invisibles por allí, recordándonos que en el fondo todos compartimos el mismo suelo.

JUGANDO EN LA ACEQUIA MAYOR

En un caluroso día de verano, un grupo de niños corría por las calles de Castellón buscando un lugar donde refrescarse. Allí, en la avenida Gobernador de Castellón, los esperaba la Acequia Mayor, con sus aguas claras y frescas que descendían desde el río Mijares.

“¡Vamos a jugar a los barcos!”, gritó Joan, colocando una ramita en el agua que corría alegremente entre las piedras. Su hermana, María, echó otra ramita y juntos las siguieron corriendo hasta que desaparecieron bajo un pequeño puente de piedra.

Mientras reían, un anciano que descansaba a la sombra los observaba con ternura. Era el abuelo Vicent, quien había pasado toda su infancia en aquel mismo lugar.

—Niños —dijo con voz tranquila—, ¿sabéis que esta acequia es más antigua que todos nosotros? Ya en el siglo XIII, cuando Castellón se fundó, el agua del Mijares entraba por aquí para dar de beber a la huerta y mover los molinos.

Los pequeños se quedaron en silencio, escuchando con los ojos muy abiertos.

—Por aquí cruzaban monjes, campesinos y comerciantes —continuó el abuelo—. En sus orillas se levantaron conventos, el Palacio Episcopal y hasta el convento de las capuchinas. La acequia no era solo agua: era vida, frontera y camino.

María preguntó curiosa:

—¿Y siempre estuvo aquí, abuelo?

—Sí, hija —respondió—. Aunque con los años la fueron cubriendo y escondiendo bajo las calles. Yo aún recuerdo cuando se veía correr junto a la plaza de María Agustina y la avenida Capuchinos. Allí estaba el viejo partidor del siglo XVI, que repartía sus aguas.

Los niños imaginaban aquel Castellón antiguo, con molinos girando, huertas verdes y vecinos refrescándose en la acequia.

Joan, con una sonrisa, dijo:—Entonces nosotros jugamos igual que tú cuando eras niño.

El abuelo Vicent asintió con una sonrisa emocionada.—Exacto.

En la actualidad aunque ya no se vea, la Acequia Mayor sigue fluyendo en nuestra memoria, porque sin ella Castellón no sería lo que es hoy.

El sol caía lento y los niños siguieron jugando, mientras las palabras del abuelo quedaban flotando en el aire, como un eco de agua que nunca se apaga.

BENIRABE

Aquella noche, en la calma del hogar, una niña de ojos grandes preguntó a su madre:

—Mamá, ¿de dónde nació Castellón?

La mujer sonrió, acarició el cabello de la pequeña y comenzó a contarle la historia como lo habían hecho con ella, muchos años atrás:

—Hace mucho, mucho tiempo, hija mía, cuando el Castell Vell aún vigilaba desde la montaña, existía en la llanura una alquería llamada Benirabe. Era un lugar humilde, con casas de barro y campos verdes atravesados por acequias. Su nombre venía de los árabes: “Beni” significa los hijos de, y “Rabe” podía significar muchas cosas… algunos decían que era “montículo”, otros “residencia” o “canal de agua”. Pero todos sabían que aquel nombre guardaba fuerza y vida.

La niña abrió los ojos con asombro. La madre continuó, bajando un poco la voz, como si compartiera un secreto:

—En Benirabe vivían campesinos y familias que trabajaban la tierra. Pero un día llegó el rey Jaime I, con su ejército conquistador. Tras tomar Burriana, miró hacia estas tierras y dio permiso, en el año 1251, para que los pobladores bajaran del castillo de la montaña y fundaran una nueva villa en la llanura. Y así, hija mía, con carros cargados de sueños, los hombres y mujeres del Castell Vell bajaron y se asentaron en Benirabe. Allí abrieron calles, levantaron murallas y nació lo que hoy llamamos Castellón de la Plana.

—¿Y qué pasó con Benirabe, mamá? —preguntó la niña con un hilo de voz.

—Se fue apagando —respondió la madre—. Su nombre desapareció poco a poco, como las palabras que se lleva el viento. Algunos lo escribieron como Binarabe, Vinarabe o Benárabe, pero la gente dejó de pronunciarlo. Aun así, dicen los viejos que bajo la Plaza Mayor, o cerca de la Plaza Hernán Cortés, todavía duermen sus cimientos. Incluso se han encontrado restos de baños árabes y tumbas musulmanas que guardan su recuerdo.

La niña, intrigada, se acurrucó más en el regazo de su madre. Esta, con una sonrisa, concluyó:

—Hoy solo queda una calle con el nombre de Benárabe, como un eco del pasado. Pero recuerda, hija mía: cuando camines por Castellón, hazlo despacio. Tal vez escuches, entre el rumor del agua y el silencio de la noche, el latido de Benirabe, el lugar donde empezó el corazón de nuestra ciudad.

La pequeña cerró los ojos, abrazada a aquella historia, y soñó que caminaba por calles antiguas donde el pasado aún susurraba su nombre.

EL MISTERIO DE LAS ERMITAS PERDIDAS.

En una soleada mañana de primavera, tres amigos —Clara, Hugo y Marcos— jugaban en la plaza de Tetuán de Castellón cuando de repente escucharon una voz ronca pero amable. Era un señor mayor con sombrero de ala ancha y un bastón curioso que brillaba al sol.

—¡Hola, pequeños! —se presentó—. Soy don Bartolo, el guardián de la memoria. ¿Queréis viajar conmigo para descubrir las ermitas que hubo en Castellón y que ya no existen?.

Los niños se miraron sorprendidos y contestaron a coro que sí. Entonces, don Bartolo dio un golpecito con el bastón en el suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en otro lugar. Ante ellos se levantaba una ermita sencilla, construida en 1651.

—Esta era la ermita de Sant Roc del Pla —explicó—. Se levantó sobre un hospital de apestados, en lo que hoy es la plaza de Teodoro Izquierdo.

Clara arrugó la nariz y dijo que aquello sonaba un poco espeluznante, pero don Bartolo sonrió y les contó que aquí la gente venía a rezar para que las enfermedades se marcharan. Con otro toque del bastón, el aire se iluminó con un lienzo que flotaba ante sus ojos.

—En la ermita de San Roque se guardaba este cuadro de Urbano Fos, pintado alrededor de 1650 —añadió el anciano—. Durante mucho tiempo creyeron que era de Ribalta, pero no, fue Fos quien lo pintó.

Hugo abrió mucho los ojos y exclamó que él también quería pintar como aquel maestro. Luego, en un instante, se vieron en plena calle Colón. Don Bartolo señaló la esquina con la calle Maestro Chapí y les dijo que allí, en el siglo XVII, se levantaba la ermita de San Juan Bautista, con su torre campanario, sacristía, coro y abundantes imágenes.

—Pero en 1858 se derribó porque amenazaba ruina —contó—. Al menos su campana se salvó y se colocó después en la ermita de San Nicolás.

Los niños suspiraron, pensando en todo lo que se había perdido. Sin embargo, apenas tuvieron tiempo de entristecerse, porque el bastón volvió a brillar y los transportó de nuevo a la plaza de Tetuán. Allí don Bartolo les habló de la ermita del Calvario, construida en 1698 y reconstruida en 1734 con una planta redonda y bellos jardines. Los tres amigos la imaginaron llena de flores, con la gente paseando por sus alrededores, hasta que el anciano les contó que en 1837 fue incendiada durante las Guerras Carlistas y acabó derribada al año siguiente.

El último viaje los llevó a la avenida de Valencia. Allí, donde hoy se levanta la parroquia de San Francisco, estaba la ermita de Santa Bárbara. Don Bartolo les explicó que también desapareció, pero que todavía podía recordarse en la memoria de la ciudad.

De pronto, con otro destello, regresaron a la plaza de Tetuán, justo donde habían empezado la aventura. Don Bartolo se despidió con una sonrisa y les dijo que ahora ellos eran los nuevos guardianes de la memoria y que, cuando caminaran por Castellón, recordaran que bajo sus plazas, calles e iglesias quizá aún se escuchara el eco de aquellas campanas antiguas.

Los tres amigos, muy emocionados, se miraron y prometieron en voz alta cuidar la historia de su ciudad. Y desde entonces, cada vez que pasan por una plaza o una iglesia, les parece oír las campanas de las ermitas desaparecidas, como si nunca se hubieran ido del todo.

LOS PASILLOS DEL HERRERO

Era abril de 2021 y el colegio Herrero estaba a punto de cambiar para siempre. En julio comenzarían las obras de remodelación y todos los alumnos lo comentaban en los pasillos:

—Dicen que van a tirar medio edificio.

—Pues ojalá pongan más ventanas, que aquí siempre hace calor.

—Lo que importa es que no quiten el patio.

Entre quienes hablaban estaban Clara, Marcos, Ana y Pablo, cuatro amigos de sexto que llevaban toda la vida en el Herrero. Ese día tenían curiosidad por recorrer los rincones más antiguos antes de que desaparecieran.

Subieron juntos la escalera principal y se detuvieron en el rellano, donde se encontraban los muebles viejos del despacho de Don Emilio Miralles. Clara pasó la mano por la madera gastada

.—¿Sabéis que esto era del director de hace muchos años? Mi abuelo me lo contó.

—¿Y por qué lo han dejado aquí? —preguntó Ana.

—Porque forma parte de la historia del colegio —respondió Marcos, que siempre parecía tener una respuesta—. Y porque no cabía en otro sitio.

Mientras seguían caminando, Pablo señaló dos placas en la pared.—Mirad, aquí pone “Don Juan Boix Chaler”. ¿Quién sería?

Intrigados, empezaron a leer la dedicatoria. Decía que había sido maestro durante 44 años, que lo habían querido muchísimo y que incluso había recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio.

—¡Cuarenta y cuatro años en el mismo colegio! —exclamó Clara—. Eso es una vida entera.

—Seguro que era muy duro, con tantos alumnos —dijo Pablo

.—Pues parece que no —intervino Ana—. Aquí dice que era muy bueno y que enseñaba a respetar la naturaleza y a ser buenos ciudadanos.

Los cuatro se quedaron en silencio un momento. Sentían que, de repente, el viejo colegio no era solo un edificio a punto de ser renovado, sino un lugar lleno de historias.

De vuelta al patio, Marcos lo resumió en voz alta:

—Cuando todo esto cambie y pinten las paredes nuevas, lo que no se puede perder es lo que nos enseñan los maestros.

—Eso sí que no lo pueden derribar —añadió Clara.

Ana sonrió y señaló el cielo azul sobre el patio.—Pues entonces nosotros somos parte de esa historia. Igual que Don Juan y todos los demás.

Y mientras corrían a la clase, cada uno pensaba que, aunque el colegio Herrero pronto se vería distinto, algo permanecería siempre: las huellas de quienes habían enseñado allí, y las ganas de aprender de quienes todavía lo llenaban de voces juveniles.

“Aprended con cariño, respetad la vida y nunca dejéis de soñar”

EL VIAJERO Y EL LAGO BRILLANTE

No buscaba nada, y sin embargo lo encontré. Mis pasos me llevaron hasta los marjales de Castellón, y allí, como un secreto escondido entre la tierra y el mar, apareció ante mí el Lluent.

El agua brillaba como un espejo extendido bajo el cielo. Comprendí al instante su nombre: lluentejar, resplandecer. El lago parecía contener la luz del día entera en su superficie. Me senté en la orilla, y durante un instante tuve la sensación de que el mundo se detenía.

Un pescador, desde su pequeña barca de madera, me saludó con la mano. Llevaba un perro que nadaba a su lado con la calma de quien conoce desde siempre la quietud del agua. Me acerqué, y me invitó a subir. La embarcación se deslizaba despacio, como si el lago mismo la guiara.

—Aquí todo vive despacio —me dijo el hombre—. El agua, las aves, hasta nosotros.

Sus palabras se mezclaban con el rumor de los cañaverales. Vi cómo los patos levantaban vuelo, cómo el sol, en lo alto, hacía del lago una plancha de plata. Y pensé que tal vez tenía razón: aquel lugar estaba hecho para detener el tiempo.

Al caer la tarde, nos despedimos. Yo seguí caminando por la orilla mientras el sol se escondía tras las nubes. El lago se volvió entonces otro: ya no era espejo, sino poema. El aire olía a humedad y resina, y todo parecía invitar al amor o al silencio.

Decidí pasar allí la noche. Encendí una pequeña hoguera y, mientras las brasas chisporroteaban, la luna salió. Sus rayos atravesaron las ramas del pinar y se derramaron sobre el agua. El Lluent resplandecía como si alguien hubiera esparcido estrellas en su superficie.

Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. El lago respiraba conmigo. Su calma era mi calma, su reflejo mi reflejo.

Al amanecer continué mi camino. El Lluent quedó atrás, pero en mi interior seguía latiendo su brillo. Y desde ese día, cada vez que escucho nombrar al Mediterráneo, no pienso en la vastedad del mar, sino en aquel lago secreto donde pasé una noche en compañía de la eternidad.

EL ECO DE VINAMARGO

El amanecer caía dorado sobre los campos de la Plana. El mar, a apenas dos kilómetros, brillaba como un espejo inmenso. En medio de aquel paisaje fértil, la villa de Vinamargo despertaba.

El señor de la casa, Lucio Valerio, recorría el primer patio mientras los esclavos encendían el fuego que calentaría las termas. El vapor comenzaba a subir desde el hypocaustum, y el murmullo del agua llenaba el ambiente. Su esposa, Livia, preparaba la jornada en el atrio, revisando las cuentas de la almazara y dando órdenes para que las ánforas se sellaran con aceite recién prensado.

En el segundo patio, los jornaleros abrían los establos. El relincho de los caballos, el balido de las ovejas y el olor a heno se mezclaban con el sonido metálico de los utensilios. Allí, en quince estancias, se guardaban cosechas, ánforas de vino, trigo y objetos de trabajo. Era el corazón productivo de la villa, sin el cual la casa no tendría sustento ni prestigio.

Los niños de la familia corrían entre las columnas, jugando a ser soldados romanos. Uno de ellos, Marco, siempre se detenía a observar al alfarero Ático, que moldeaba el barro con paciencia infinita. Le gustaba ver cómo sus manos daban forma a los vasos y cómo luego los firmaba, como si quisiera que su nombre viajara al futuro.

El tercer patio, el más antiguo, guardaba un aire solemne. Allí, bajo el impluvium, los ancianos contaban historias de cuando la villa era más pequeña, cuando apenas era un caserío cercano al Caminás, el viejo camino por donde transitaban comerciantes iberos y romanos.

Pero la vida, como las estaciones, cambiaba. Hubo años de abundancia y años de escasez. Llegaron nuevas generaciones y otras partieron demasiado pronto. Un pequeño bebé, de apenas seis meses, fue enterrado con ternura bajo la tierra de la villa. Su memoria se quedó grabada en una lápida que aún susurra palabras en latín.

Siglos después, todo se detuvo. Las voces callaron, los muros se derrumbaron y la villa quedó dormida bajo la tierra. El viento y la lluvia borraron las huellas de los pasos de Lucio, de Livia, de Marco y de Ático.

Hasta que un día, en pleno siglo XXI, los arqueólogos comenzaron a excavar. Piedra a piedra, rescataron las termas, los almacenes, los fragmentos de cerámica con la firma de Ático, las monedas gastadas, las fíbulas, los vidrios. Cada hallazgo era una palabra recuperada de aquel diálogo interrumpido con el pasado.

Hoy, quien camina por Vinamargo no encuentra ya la villa en pie, pero puede imaginarla viva: los patios llenos de risas, el humo de los hornos, el chapoteo en las termas y la mirada de una familia que soñaba con la eternidad.

La Villa Romana de Vinamargo sigue hablando, no con voces claras, sino con ecos que atraviesan el tiempo. Y tal vez, si guardamos silencio bajo el sol de Castellón, podamos escuchar a los niños corriendo entre las columnas, o al alfarero Ático firmando, orgulloso, una vasija que sobrevivirá milenios.

CINECITO Y LOS CINES PERDIDOS DE CASTELLÓN.

Había una vez un pequeño proyector llamado Cinecito, que vivía en un cajón polvoriento de un antiguo cine. Cinecito tenía un sueño muy especial: viajar por Castellón para visitar todos los cines que alguna vez hicieron soñar a los niños y niñas.

En su sueño estaba acompañado por Lucas, un niño curioso; Clara, su hermana valiente; y Don Pepe, el sabio del barrio que contaba historias antiguas, Cinecito emprendió su aventura.

El primer destino fue el Cine La Paz, donde un día los niños se sentaban para ver películas del oeste y aventuras.

—¿Pero dónde están las butacas? —preguntó Lucas.

—Ya no quedan —dijo Cinecito—, pero las risas y los sueños de quienes vinieron aquí siguen flotando en el aire.

Luego llegaron al Teatro Principal, un lugar enorme que combinaba teatro y cine.

Clara miró los palcos vacíos y dijo:

—¡Qué silencio!

—Sí —dijo Don Pepe—, pero cada vez que cerramos los ojos, podemos escuchar las canciones, las carcajadas y los aplausos de hace muchos años.

Cinecito los llevó al Cine Rialto y al Cine Arenós, donde los niños de antaño corrían por los pasillos y compartían palomitas.

—¡Imagínense cómo sería ver una película aquí hoy! —dijo Lucas.

—Aunque los edificios ya no estén abiertos —explicó Cinecito—, su espíritu vive en cada historia que contamos y recordamos.

Los amigos en su sueño visitaron también los antiguos lugares del Cine Saboya, el Cine Royal y el Cine Goya.

Clara preguntó:

—¿Podemos proyectar aquí alguna película?

Cinecito sonrió:

—Sí, en nuestra imaginación. Solo necesitamos soñar, y los cines volverán a llenarse de magia.

Cinecito también recordó las terrazas al aire libre, como Ribalta, Planamar y Oeste, y también lugares como el Estadio Castalia y la Plaza de Toros. Allí los niños podían ver películas bajo las estrellas, mientras el viento y la luna eran espectadores silenciosos

.—¡Esto sí que es mágico! —dijo Lucas, señalando el cielo.

—Aunque ya no proyecten películas aquí, las historias de aquellas noches siguen vivas en nuestros recuerdos —dijo Don Pepe.

Cinecito y sus amigos viajaron entonces a los polígonos de las afueras, donde hoy brillan las multisalas modernas: Ocine Estepark, Neocines y Cines Salera-Cinesa. Allí había pantallas enormes, butacas cómodas y luces de colores.

—¡Guau! —exclamó Lucas—. Esto es como un cine de verdad… ¡y mucho más grande!

Clara miró a Cinecito:

—¡Aquí la magia sigue viva!

En Ocine Estepark, Cinecito les mostró las butacas reclinables, cargadores de móvil y mesitas para las palomitas, mientras proyectaban películas llenas de aventuras

.—¡Quiero probar todas las butacas! —dijo Lucas emocionado.

En Neocines y Salera, aprendieron que el cine ha cambiado, pero sigue siendo un lugar para soñar y reír juntos.

Al final del día, los cuatro amigos se sentaron frente a la pantalla más grande de todas. Cinecito les dijo:

—Aunque los cines del centro hayan desaparecido, el cine sigue vivo en las afueras y en nuestra imaginación.

—¡Entonces podemos viajar por Castellón y seguir soñando! —dijo Clara.

Y así, Cinecito, Lucas, Clara y Don Pepe regresaron a casa, sabiendo que el cine puede cambiar de lugar, pero su magia nunca se pierde.

LA CALLE ENMEDIO: SOMBRAS Y LUCES REALES.

En una mañana de primavera de 1947, María Beltrán abrió la puerta de la farmacia Calduch, situada en la Calle Enmedio, preparándose para otro día. Igual que muchas mañanas, un olor tenue a madera pulida, frascos de vidrio y voz de saludo de vecinos llenaba el local. La farmacia era conocida no solo por remedios, sino por ser un punto de encuentro: allí se hablaba de la cosecha, de la política, de enfermedades, pero también de alegrías sencillas.

Cuando María era niña, la calle se llamaba González Chermá, en honor a Francisco González Chermá, zapatero local que llegó a convertirse en primer alcalde elegido por sufragio universal en Castellón. Tras su muerte en 1896, el ayuntamiento decidió poner su nombre a la calle. Pero los tiempos cambiaron —y con la Guerra Civil y la dictadura— la calle recuperó su nombre tradicional: Enmedio.

María recordaba de niña ver pasar a músicos ambulantes, vendedores de frutas, carretas de heno, y al caer la noche, los faroles se encendían, iluminando fachadas modernistas como la Academia la Purísima, construida en 1915, cuya fachada hacía brillar balcones decorados, vidrio coloreado y ornamentación valiosa.

Un día cualquiera, un señor mayor entró en la farmacia. Se llamaba Don Vicente. Cargaba con bolsas donde guardaba pan, y en su mano una vieja foto en blanco y negro del "Cuatro Esquinas", el cruce de Enmedio con Calle Colón (o había sido Calle Colón ya entonces, no lo tenía muy claro). Allí, en ese cruce, se encontraba la Casa Martí, que albergó durante su historia eventos notables: la estancia de la reina Isabel II, el Gobernador Bermúdez de Castro, y también momentos tensos durante la Guerra de Independencia, cuando el Mariscal Souchet y guerrilleros como “El Fraile” se disputaban la ciudad.

Don Vicente se sintió nostálgico aquella mañana. Contó a María que de niño en las verbenas de Magdalena, al pasar por la Puerta del Sol, los faroles se extendían por toda la calle Enmedio, el bullicio de coros, gaitas, tracas… y cómo ese mismo suelo que pisaba con sus zapatos de cuero fino (que compraba en alguna tienda de la calle, quizá Bellido o Viciano), ahora tenía marcas de neumáticos, anuncios nuevos, escaparates de relojes que relucían con vidrios modernos.

María guardó silencio mientras Don Vicente le enseñaba la foto: la farmácia Calduch, el edificio de San Miguel en la calle Enmedio (una iglesia erigida en 1793 por el obispo José Climent, posteriormente usada como sala de exposiciones de la Fundación Caja Castellón).

—Esto —dijo Don Vicente— era el centro del mundo para nosotros entonces. Todo pasaba por aquí: el comercio, el paseo, la charla, el encuentro.

María le sonrió y preparó una fórmula magistral que alguien había encargado —un jarabe casero para la tos— mientras pensaba que, aunque la Calle Enmedio había cambiado mucho —los coches, los negocios nuevos, las luces eléctricas— seguía siendo el eje de la ciudad, ese lugar donde confluyen las memorias.

Esa tarde María cerró la farmacia y salió, caminó la calle Enmedio entre fachadas de modernismo, tiendas de antaño que seguían abiertas y otras ya transformadas, sintiendo que cada escalón de esas aceras guardaba huellas de generaciones.

Y así, sin grandes dramatismos, la Calle Enmedio vivía una historia verdadera: de nombres que cambiaron, de instituciones que nacieron, de encuentros sencillos, de calles que son hogar, de piedra que escucha pasos.

EL ALCALDE Y EL NIÑO FANTASMA DE LA PLAZA HERNÁN CORTES.

Era una tarde tranquila cuando el alcalde de Castellón decidió pasear por la Plaza Hernán Cortés. Quería conocer mejor la historia de la ciudad, pero no imaginaba que aquella plaza guardaba secretos mágicos

.

Mientras caminaba, vio una sombra tenue junto al Portal del Roser. De repente, un niño apareció flotando sobre el pavimento: era un niño fantasma. Tenía una sonrisa traviesa y un libro antiguo bajo el brazo.

—¡Hola, señor alcalde! —dijo el niño—. ¿Quiere ver cómo era esta plaza hace muchos años?

El alcalde, sorprendido pero curioso, asintió. Y en un parpadeo, la plaza comenzó a transformarse.

Primero, aparecieron jóvenes practicando con ballestas y arcos.

—Esta era la Plaza de la Ballestería —explicó el niño fantasma—. Aquí vivían los ballesteros de la milicia medieval. ¡Escuche los golpes de los arcos!

Luego la plaza cambió: apareció un gran portal y monjes caminando con libros.

—Aquí está el Portal del Roser —dijo el niño—. Y esa escuela que ve allá fue fundada en 1754, para que todos los niños pudieran aprender a leer y escribir.

De pronto, la plaza se llenó de redes, barcas y olor a mar.

—¡Ah, ahora es la época de los pescadores! —gritó el niño fantasma—. Antes vivían aquí, hasta que se construyó el caserío del Grao.

El alcalde lo miraba asombrado.

—¿Y el nombre de la plaza? —preguntó—.

—Cada nombre cuenta una historia —respondió el niño—. Ballestería, Roser, Pescadores, Canalejas… y finalmente Hernán Cortés, en honor al famoso conquistador.

Antes de despedirse, el niño fantasma le guiñó un ojo:

—Cuide esta plaza, señor alcalde. Cada piedra guarda un pedacito de nuestra historia, y nosotros, los que ya no estamos, seguimos jugando entre sus sombras.

Cuando el alcalde parpadeó, la plaza volvió a la normalidad, tranquila y silenciosa. Pero ya no era la misma para él: ahora podía ver, en cada rincón, los ecos de los ballesteros, monjes, pescadores y niños del pasado. Y cada vez que paseaba por allí, sentía que el niño fantasma le acompañaba, contándole secretos que solo él podía escuchar.

EL SOBRINO DEL OBISPO Y EL CALLEJON ECCE HOMO.

Era un atardecer en Castellón cuando el joven Jaime acompañaba a su tío, el obispo, y al cura de la parroquia por la antigua calle Mayor. Su curiosidad era insaciable, y aquel día quería conocer los secretos del misterioso callejón del Ecce Homo, del que tanto había oído hablar.

—Os advierto —dijo el cura, mirando el estrecho paso—, este callejón es angosto, apenas dos metros de ancho, y guarda historias que no siempre se cuentan en voz alta.

—¡Yo quiero verlas! —exclamó Jaime, saltando de emoción.

El obispo sonrió, divertido, mientras abrían una de las viejas rejas que bloqueaban el callejón. Una brisa fría recorrió las paredes, y por un instante, el joven sintió que el lugar respiraba.

—Al principio —comenzó el cura—, aquí no había calle. Corría una acequia llamada Sequiol, desviada hacia la plaza Mayor mientras se construía la iglesia de Santa María. Imaginad el murmullo del agua, los sacos de harina de los vecinos, y el paso de los comerciantes… todo transformando este atajo en un camino.

Jaime se agachó para tocar el suelo empedrado y murmuró:

—Parece que el callejón todavía guarda el agua de la acequia…

—Pero lo más importante —continuó el cura en voz baja— ocurrió en 1672. Aquí fue asesinado el presbítero Vicente Tort. Para proteger el lugar, se levantaron dos pequeñas capillitas con las imágenes de Jesucristo y la Dolorosa, siempre alumbradas por lámparas de aceite. Algunos dicen que, en noches como esta, las figuras parecen moverse y susurrar historias del pasado.

Jaime se acercó a la capillita de la Dolorosa, y por un momento, la luz de la lámpara tembló más de lo habitual. Sintió un escalofrío.

—¿Lo ves, tío? —susurró— ¡Está mirando!

El obispo se inclinó y vio cómo la sombra de la imagen parecía alargar sus brazos hacia ellos. El cura, sin perder la calma, sonrió:

—No temas, Jaime. Tal vez nos están mostrando los secretos que guardan, las historias de quienes caminaron por aquí hace siglos…

De pronto, un murmullo suave llenó el callejón. Era como si el agua de la antigua acequia volviera a correr, mezclada con voces lejanas que contaban rumores de vecinos, pasos de comerciantes y los rezos de los fieles. Jaime cerró los ojos y vio la historia desplegarse ante él: sacos de harina rodando, campanas de iglesia repicando, y el paso silencioso de hombres y mujeres que nunca olvidaron aquel lugar.

Cuando abrió los ojos, la luz volvió a su sitio y el callejón parecía normal otra vez. Pero Jaime sabía que algo mágico había ocurrido

—Algún día —dijo con solemnidad— quiero contar estas historias a todos los niños de Castellón. Este callejón… ¡es un tesoro!

El obispo sonrió, colocando una mano sobre su hombro.

—Y así es, sobrino mío. Porque la historia no siempre se encuentra en grandes plazas o palacios… a veces se esconde en los rincones más estrechos, esperando a que alguien valiente y curioso la descubra.

Y mientras se retiraban, la luz de las capillitas brilló un instante más, como si saludara a aquellos que supieron escuchar los secretos del Ecce Homo.

El Chocolate que Hablaba y la Horchata que Bailaba.

En Castellón, cerca del Ayuntamiento, en lo que hoy es la calle José García había un lugar muy especial llamado Casa Nelo. Pero no era un lugar cualquiera… ¡allí los chocolates podían hablar y las horchatas bailar!

El dueño, Antonio, junto con Nelo y Carmen, cuidaban de que cada taza de chocolate y cada vaso de horchata fueran mágicos. Cuando alguien se acercaba, los dulces despertaban y contaban sus secretos:

—¡Hola, soy Choco! —decía el chocolate caliente—. ¡Si me bebes, te saldrán risas por todos lados!

—Y yo soy Hori —decía la horchata mientras giraba y daba vueltas—. ¡Bébeme y tus pies empezarán a bailar solos!

Un día, Pablo, un niño curioso, entró con su abuela. Miró a su alrededor y vio cómo los chocolates burbujeaban y las horchatas giraban en pequeños giros sobre la barra. Sus ojos se abrieron como platos:

—¡¿Esto es real?! —exclamó—.

—¡Claro que sí! —respondió Choco—. Pero solo los niños que creen en la magia pueden escucharme.

Pablo no lo dudó ni un segundo. Tomó una taza de chocolate y, al primer sorbo, ¡una carcajada enorme salió de su boca! La horchata, Hori, empezó a girar alrededor de su vaso y de repente, ¡los pies de Pablo se pusieron a bailar solos!

—¡Esto es increíble! —gritó—. ¡Quiero mostrarles a todos mis amigos!

Y así lo hizo. Cada sábado y domingo, los niños de Castellón corrían a Casa Nelo, donde Choco y Hori los recibían con risas y bailes. Las ensaimadas gigantes también tenían su encanto: al partir un trozo, parecía que se escapaban pequeñas nubes de azúcar que hacían cosquillas en la nariz de los niños.

Con el tiempo, todos aprendieron que la verdadera magia de Casa Nelo no solo estaba en los dulces que hablaban o bailaban, sino en la alegría de compartirlos con amigos y familiares. Cada sorbo de chocolate, cada vaso de horchata y cada bocado de ensaimada eran momentos para reír, bailar y soñar.

Y así, Casa Nelo se convirtió en el lugar más feliz de Castellón, donde los chocolates hablan, las horchatas bailan y todos los niños —y no tan niños— aprenden que la magia más grande está en disfrutar y compartir.

Un paseo asombroso con Chencho”

Los niños se reunieron en la plaza Mayor de Castellón. De repente, una voz familiar los saludó:

—¡Hola, pequeños aventureros! Soy Chencho, la voz de Castellón —dijo un hombre sonriente que parecía conocer todos los secretos de la ciudad—. Hoy os voy a enseñar mi Castellón… ¡y contándoos mis historias!

Primera parada: el estadio del CD Castellón.

—Aquí es donde gritaba todos los goles —explicó Chencho mientras los niños imaginaban los goles—. ¡Mirad! Cuando el equipo marcaba, toda la ciudad parecía bailar de alegría. Yo narraba los partidos por la radio, y la gente me escuchaba en casa, en el trabajo… ¡hasta en las calles!

Siguiente parada: las fiestas de la Magdalena.

—Y aquí es donde nacen nuestras fiestas más bonitas —dijo Chencho señalando los colores de las gaiatas—. Yo ayudaba a contar a toda España lo que pasaba en nuestras fiestas, los desfiles, los músicos y los bailes. Todos me conocían y me saludaban: “¡Chencho, qué bonito está todo este año!”

—¡Chencho! —preguntó una niña—, ¿alguna vez te pasó algo gracioso?

—¡Muchísimas veces! —rió Chencho—. Una vez, fui a Peñíscola a entrevistar a Sofía Loren durante el rodaje de El Cid. Le hice un montón de preguntas… y olvidé encender la grabadora. ¡Se perdió toda la entrevista! Menos mal que me reí y todos a mi alrededor también.

Luego caminaron hacia el teatro y la emisora de radio.

.Aquí nacían mis historias y mis programas —dijo Chencho—. Desde estos micrófonos la gente escuchaba mis “Ráfagas Deportivas”, las entrevistas y mis comentarios sobre cine y teatro. Gracias a eso, me convertí en la voz de toda Castellón.

Finalmente, Chencho los llevó a un parque lleno de niños y familias.

—Lo más importante no son los premios ni la fama —dijo Chencho—. Lo que más me hizo feliz fue compartir mi Castellón con todos vosotros, celebrar sus fiestas, animar sus partidos y sentir que mi ciudad me abrazaba cada día.

Los niños aplaudieron y Chencho sonrió:

—Y ahora, pequeños, recordad: aunque pase el tiempo, siempre podemos hacer que nuestra voz y nuestras historias viajen. ¡Así, Castellón nunca dejará de sonar en nuestros corazones!

Y con un guiño, Chencho desapareció como un susurro de radio, dejando a los niños soñando con goles, fiestas y aventuras por toda la ciudad.

El Sereno y la Niña de la Calle Alloza.

Era una noche silenciosa en Castellón, y la luna brillaba como un farol en el cielo. La calle Alloza estaba tranquila, y el sereno caminaba despacio con su farol encendido, vigilando que todo estuviera en orden.

—¡Oh, cielos! —susurró el sereno cuando vio a una niña pequeña caminando sola—. ¡Tú debes ser Clara! ¿Qué haces tan tarde fuera de casa?

Clara, con los ojitos muy abiertos y los pies cansados, respondió:

—Perdón, señor… me entretuve jugando con mis amigos y ahora llego muy tarde a casa…

—No te preocupes, pequeña —dijo el sereno, inclinando su farol para que la luz iluminara su rostro—. Pero mientras caminamos un poquito juntos, puedo contarte un secreto: la historia de esta calle tan bonita.

Clara asintió, abrazando su muñeca, y siguió al sereno.

—Hace muchísimos años, esta calle se llamaba Carrer Nou —empezó el sereno—, porque era nueva y apenas empezaban a construir casas. Vivían aquí familias moriscas, y sus patios olían a flores y a especias.

—¿Moriscos? —preguntó Clara, con los ojos muy grandes—.

—Sí —respondió el sereno—. Eran vecinos que tenían sus costumbres y sus animales. Más tarde, la calle se conoció como Calle de la Mezquita, porque aquí había una mezquita que luego se convirtió en la ermita de San Nicolás. La calle vio crecer a muchas personas y escuchó muchas historias.

Clara miraba las casas, los rincones y hasta las piedras del suelo.

—¿Y por qué se llama Alloza ahora? —preguntó, con curiosidad.

—Ah, eso es gracias al señor Leandro Alloza Agut —dijo el sereno mientras caminaban despacio—. Fue un ingeniero muy valiente que nació en Castellón y construyó puentes, planeó puertos y ayudó a que nuestra ciudad creciera. Cuando murió, la calle que antes se llamaba Carrer d’Amunt recibió su nombre para honrarlo.

Clara suspiró y se imaginó al señor Alloza construyendo puentes sobre ríos y mares.

—Antes, la calle estaba cerrada por murallas y torres —continuó el sereno—. Pero en 1792 derribaron las murallas, y la calle pudo crecer y abrirse hacia otras plazas. Aquí pasaron muchas cosas: la casa de “Rafeli”, donde vivían los moriscos; el Ateneo Obrero, donde los jóvenes aprendían cosas nuevas; y el “forn de la pigà”, donde se creaban poemas y canciones.

Clara caminaba despacio, con la mano en la del sereno, y susurró:

—¡Qué calle tan especial!.

El sereno sonrió y levantó su farol.

—Sí, pequeña. Cada piedra, cada casa, cada farol guarda un secreto. Y tú, al llegar tarde esta noche, estás conociendo un poquito de toda esa historia.

Clara bostezó por sueño, pero estaba feliz. Cuando llegaron a la puerta de su casa, el sereno la levantó un poco para que mirara las estrellas.

—Recuerda, Clara, las calles tienen memoria. Y la calle Alloza recuerda a todos los que la hicieron crecer, y al señor Alloza, que quiso unir pueblos y personas.

Clara entró en casa con una sonrisa, prometiéndose que algún día exploraría cada rincón de su calle, escuchando todas sus historias.

Y el sereno siguió su ronda, iluminando la calle Alloza y cuidando que la historia siguiera viva en los pasos de cada vecino.

LOS SUSURROS DE LA PLAZA DE LA PAZ.

Una tarde, Lucas caminaba de la mano de su abuelo rumbo al corazón de la ciudad. Al llegar a la Plaza de la Paz, Lucas sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder: los árboles se inclinaban como saludando, la fuente susurraba entre risas de agua, y el kiosco parecía erguirse orgulloso, expectante.

—Abuelo… ¿la plaza me está mirando? —preguntó Lucas, medio asustado, medio emocionado.

—Tal vez sí, pequeño —dijo el abuelo—. Aquí cada piedra, cada árbol y cada rincón tiene memoria… y hoy quieren hablar contigo.

Antes de que Lucas pudiera parpadear, el kiosco crujió y habló con voz amable:

—¡Hola, joven amigo! Joaquín Tirado fue el arquitecto que me creó. He visto más risas que días hay en un año. He escuchado secretos, canciones y hasta alguna que otra travesura de parejas que se escondían a conversar.

Lucas se acercó y susurró:

—¿Puedo escucharte contar alguna de esas travesuras?

—Por supuesto —dijo el kiosco—. Una vez, hace mucho tiempo, un gato decidió subirse a mi techo mientras un grupo de músicos tocaba y comenzó a maullar intensamente. Todos pensaron que era parte del espectáculo y aplaudieron… ¡el gato se convirtió en la estrella de la tarde!

La fuente saltó con burbujas y rió:

—¡Ah, pero no me olvides a mí! Recuerdo cuando un niño travieso arrojó hojas al agua y yo las hice bailar como si fueran bailarinas. Cada gota que cae ahora guarda un pedacito de esas risas.

Lucas se rió y miró a los árboles, que crujieron con el viento y dijeron al unísono:

—Escucha bien, pequeño. Hemos visto pasar nombres y épocas: Lavaderos Viejos, Plaza Alfonso XIII, Plaza de la Segunda República, y finalmente Plaza de la Paz. Cada cambio trae historias nuevas y nos hace más sabios.

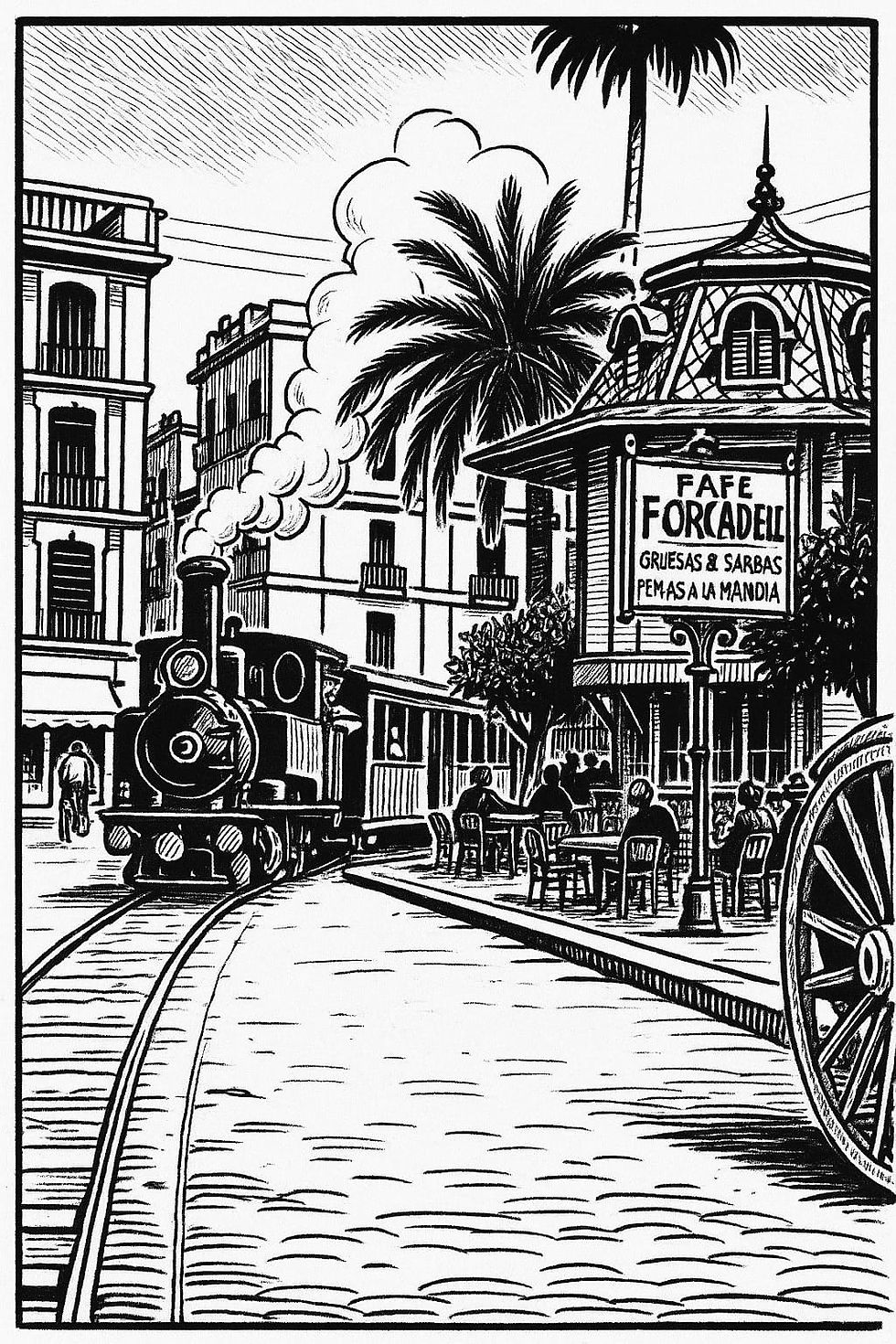

De pronto, un silbido lejano llamó la atención de Lucas: era el tren de La Panderola, que apareció como un espíritu amistoso:

—¡Hola, Lucas! Yo transportaba sueños, cartas y mercancías desde Castelló hasta Onda. Los perros me perseguían por las calles de Castellón y una vez, un burro se escapó y corrió detrás de mí… ¡los pasajeros reían tanto que casi se caen del tren!.

Lucas no podía creerlo. Todo parecía vivo y mágico: el kiosco, la fuente, los árboles, y hasta el tren.

—¿Y qué pasó con los lavaderos, abuelo? —preguntó Lucas.

—Ah —dijo el abuelo—, allí se lavaba la ropa y los animales bebían agua del Sequiol. Mis abuelos me contaron que a veces, los niños hacían carreras de barro y el más rápido ganaba el honor de beber agua de la fuente primero.

Los árboles murmuraron entre sí y luego le guiñaron a Lucas:

—Te contaremos un secreto: en cada hoja guardamos nombres de niños que jugaron aquí, sus risas, sus carreras, y hasta sus pequeñas travesuras. Si prestas atención, ¡los puedes escuchar!

Lucas se sentó en un banco y la plaza entera parecía acercarse a él. El kiosco comenzó a contar historias de bailes, la fuente recordaba carreras de hojas, los árboles susurraban los nombres de los niños de antaño, y La Panderola silbaba melodías de trenes que cruzaban la ciudad hace más de cien años.

—Abuelo… —susurró Lucas—, ¡todo está vivo aquí!

—Sí, hijo —dijo el abuelo—. Esta plaza no solo es un lugar; es un corazón que late con los recuerdos de todos los que la habitaron. Y mientras haya alguien que escuche, sus historias jamás se perderán.

El sol empezó a ocultarse, y la plaza brilló con un resplandor dorado. Los árboles, la fuente, el kiosco y el tren parecían despedirse suavemente.

—Volveré mañana —dijo Lucas, abrazando a su abuelo—. Quiero escuchar más historias y secretos.

—Y los escucharás, pequeño —respondió el abuelo—. Cada piedra, cada hoja, cada chispa de agua, y hasta los recuerdos de los trenes… siempre tendrán algo que contarte, solo necesitas acercarte y escuchar.

Y así, Lucas aprendió que la Plaza de la Paz no era solo un lugar para caminar o sentarse; era un lugar para soñar, escuchar y vivir la historia como si fuera un cuento que nunca termina.

CINECITO Y LA AVENTURA DEL RIALTO

¡Hola! Soy Cinecito, el duendecillo que vive dentro del Cine Rialto. Hoy les contaré una historia mágica, divertida… y un poquito triste.

Hace muchos años, en este lugar hubo otros cines: Cine Ideal, Doré y La Paz, donde ocurrió un triste accidente en 1918. Pero cuando yo llegué, el Rialto ya estaba listo para llenar Castellón de risas, sueños y aventuras.

El 14 de septiembre de 1944, estrenamos “Andrés Harvey Tenorio”, y yo no podía dejar de saltar entre las butacas de emoción. Durante los años dorados, el Rialto estaba lleno todas las tardes y noches. La misma película se proyectaba toda la semana, y yo escuchaba risas de niños, susurros de enamorados, aplausos y hasta algún que otro regaño de vecinos que querían las mejores butacas.

Un día, mientras veía una película de aventuras, algo increíble sucedió… ¡dos personajes salieron caminando de la pantalla!

—¡Hola! —dijo el joven valiente con sombrero de explorador—. Soy Andrés Harvey Tenorio, ¡y creo que nos hemos escapado de la película!.

—¡Y yo soy Lila! —dijo la joven con vestido de colores—. ¿Dónde estamos? Este lugar parece mágico…

—¡Bienvenidos al Rialto! —exclamé yo—. Soy Cinecito, y vivo aquí entre luces, butacas y rollos de película.

Lila y Andrés comenzaron a explorar, corriendo por los pasillos y saltando sobre los rollos de película. Pero de repente…

—¡Eh, ustedes ahí! —gritó el acomodador, un hombre grande con chaleco y linterna, que siempre quería que todos estuvieran sentados y en silencio.

—¡Rápido, Cinecito! —dijo Lila—. ¡No queremos que nos atrape!—¡Síganme! —grité yo—. Conozco todos los escondites secretos.

Nos metimos detrás del proyector, saltamos sobre escaleras y nos escondimos entre las cortinas. El acomodador daba vueltas, resbalaba con las palomitas y hacía gestos cómicos tratando de atraparnos.

—¡Esto es más divertido que una película! —dijo Andrés—. ¡Nunca había corrido tanto!

Después de muchas risas y carreras, los actores regresaron finalmente a la pantalla.

—Gracias, Cinecito —dijo Lila—. Nunca olvidaremos esta aventura.

—¡Sí! —dijo Andrés—. ¡Si algún día volvemos, queremos jugar contigo otra vez!

Pasaron los años, y la vida del Rialto también cambió. La televisión llegó a los hogares, luego los vídeos, y la gente dejó de venir tanto. En sus últimos años, el cine proyectaba películas para adultos, y yo me escondía entre las sombras del proyector recordando los días dorados.

Finalmente, en agosto de 1984, el Rialto cerró sus puertas por vacaciones… y nunca volvió a abrir. El gran salón que tantas risas y sueños había acogido, se convirtió primero en un restaurante y, algunos años después, en una perfumería que hoy todos conocen.

Yo, Cinecito, sigo escondido entre las luces y los rincones secretos. A veces cierro los ojos y recuerdo las carreras con Lila y Andrés, la persecución cómica del acomodador, y todos los aplausos y suspiros que llenaron el Rialto durante sus cuarenta años de vida.

Aunque ahora ya no hay películas, sé un secreto mágico…

Mientras haya alguien soñando frente a una pantalla, aunque sea en casa, yo seguiré saltando entre las luces y la magia del Rialto, cuidando que las historias nunca se olviden.

ARTURO Y LA GUERRA DE CUBA.

Hola, me llamo Arturo y viví en Castellón. Hoy quiero contaros una historia de valor y aventuras, de un tiempo en el que mi ciudad y yo formamos parte de algo muy grande.

Desde pequeño, me encantaba escuchar las historias de los marineros y soldados que contaban sus aventuras en tierras lejanas. Nunca imaginé que algún día yo también tendría mi propia historia para contar. Pero todo cambió el día en que llegó un mensaje del Rey: los soldados debíamos prepararnos para viajar a Cuba, una tierra lejana con playas doradas, selvas densas y un sol que parecía querer abrazar la piel de cualquiera que se acercara.

Me uní al Regimiento Otumba nº 49 y, aunque sentía emoción, también un gran miedo. Despedirme de mi familia fue muy difícil. Mi madre me abrazó muy fuerte y me dijo:

—Arturo, recuerda siempre que la valentía también vive en los pequeños gestos.

Yo prometí regresar y contarles todo lo que aprendería.

Desde los puertos de Valencia, subimos a grandes barcos llenos de soldados castellonenses. El mar era inmenso y, a veces, sentía que nos tragaba con sus olas. Cada noche, cuando miraba las estrellas desde la cubierta, pensaba en mi casa, en mi ciudad y en mis amigos.

Mi amiga imaginaria, Luz, me acompañaba en todo momento. Ella me decía:

—Arturo, la valentía no es no tener miedo, ¡es seguir adelante a pesar de él!Gracias a sus palabras, me sentía más fuerte. Hacía dibujos en mi cuaderno para recordar a todos los que dejaba atrás, y compartía historias con los compañeros para que las noches fueran menos largas.

Cuando llegamos a Cuba, todo era diferente: el calor era intenso, la selva estaba llena de ruidos extraños, y las lluvias caían como cortinas de agua. Los combates eran duros, en lugares llamados Pinar del Río y La Habana, y muchos días no sabíamos si podríamos descansar o encontrar comida suficiente.

Lo peor de todo era ver que algunos de mis amigos se enfermaban. La fiebre, la disentería y otras enfermedades nos afectaban a muchos. Aprendí que cuidar de los demás era tan importante como cualquier acto de valentía. Cuando veía a un compañero débil, le llevaba agua, le contaba historias o simplemente me quedaba a su lado para que no se sintiera solo.

Entre mis compañeros, algunos demostraron un valor extraordinario. Algunos fueron reconocidos con la Cruz Laureada de San Fernando, la condecoración más alta por su coraje. Yo también intenté ser valiente en cada momento, aunque confieso que a veces sentía miedo.

Descubrí que el verdadero valor no está en no sentir miedo, sino en ayudar a otros a superarlo. Cada gesto de amistad, cada palabra de ánimo, cada acto de solidaridad, nos hacía más fuertes y nos unía aún más.

Cuando finalmente regresé a Castellón, abrazar a mi familia fue la mejor sensación del mundo. Compartí todo lo que había vivido: las aventuras, los desafíos y las pérdidas. Aprendí que la amistad, la solidaridad y el coraje son más importantes que cualquier victoria en el campo de batalla.

-Aunque muchos de mis amigos no regresaron, sus nombres quedaron grabados en mi corazón. Ellos fueron héroes de Castellón, y su memoria nos enseña a todos una lección muy importante: que incluso en los momentos más difíciles, el valor y el corazón de cada persona pueden marcar la diferencia.

Hoy os cuento mi historia para que sepáis que, aunque la vida nos lleve por caminos difíciles, la amistad, la valentía y la solidaridad siempre nos acompañan. Y que recordar a quienes lucharon lejos de casa es un homenaje que nos hace más fuertes y mejores personas.

LA CASETA DE LA SEÑORA CARMEN EN EL SERRALLO.

Era verano, y el sol doraba la arena de la playa del Serrallo. Los niños corrían de un lado a otro, llevando cubos y palas mientras sus padres, con sombreros de paja y abanicos, se acomodaban en las casetas de baño. Cada caseta era un pequeño mundo: dentro había cortinas de lino, toallas recién lavadas y cestas con fruta fresca que olía a higos y naranjas.

Doña Carmen, la dueña de una de las casetas más grandes, vigilaba a su pequeño sobrino, Joaquín, que no podía dejar de mirar el mar. “No te acerques demasiado,” le advertía, “el agua está fría y no queremos que te lleve la ola.” Pero Joaquín, curioso y travieso, decidió que las olas eran su nuevo juego favorito.

Mientras tanto, al borde del agua, un pescador llamado Don Rafael preparaba su red para tirar el rall, esperando atrapar algunos peces que luego compartiría con los vecinos. Los niños observaban fascinados cómo la red se extendía como un gran abanico sobre el agua y luego regresaba llena de pequeños peces plateados que brillaban bajo el sol.

Al mediodía, las familias sacaban la comida: pan del día, melón jugoso y sardinas asadas. Los bañistas se saludaban unos a otros, compartiendo historias de veranos pasados, de amoríos tímidos y de aventuras de pesca en el puerto cercano. La brisa marina traía consigo risas, el aroma a sal y a crema de protección solar casera, mezclado con el lejano sonido de la campana de la iglesia de Castellón.

Cuando la tarde caía, los niños construían castillos de arena con torres altas y fosos llenos de agua, mientras los mayores se relajaban tomando el fresco en las terrazas de las casetas. A veces, Don Rafael regalaba a los niños pequeños algunos de los peces más curiosos y conchas que encontraba en la red. Joaquín, maravillado, recogía cada concha como si fueran tesoros mágicos.

Y así pasaban los días en el verano del Serrallo: entre risas, olas, barracas de madera y secretos que solo el mar podía guardar. Cuando llegaba la noche, las familias se despedían con promesas de volver el año siguiente, dejando la playa silenciosa y esperando al siguiente verano para volver a llenarla de vida y alegría.

LA ESTATUA DE MERCURIO DE CASA FORÉS:

Por la calle Enmedio. Entre escaparates y risas, un niño caminaba distraído, mirando al suelo. De repente, una voz suave lo llamó:

—¡Eh, pequeño! ¡Mírame!.

El niño levantó la cabeza y se sorprendió al ver que la estatua de Mercurio en la Casa Forés parpadeaba. Sus alas en el sombrero comenzaron a brillar como si fueran de oro.

—¿Tú… hablas? —preguntó el niño con asombro.

Mercurio sonrió. Con un chasquido de dedos, bajó flotando desde la fachada, sus sandalias aladas revoloteando en el aire. Aterrizó suavemente frente al niño.

—Soy Mercurio, dios del comercio y los viajes. Llevo aquí más de cien años, observando cómo la calle cambia, cómo las tiendas se llenan de gente, cómo la ciudad crece. Pero casi nadie me ve ya… hasta que tú me escuchaste.

El niño, emocionado, tocó el pequeño saquito que Mercurio llevaba colgado.

—¿Qué guardas ahí? ¿Monedas mágicas?

—Guardo sueños —contestó Mercurio—. Los sueños de los comerciantes que quisieron prosperar y los de los niños que sueñan con un futuro brillante. Cada vez que alguien desea con el corazón, yo recojo ese deseo y lo guardo aquí.

El niño abrió la boca de la sorpresa.

—¿Y yo puedo pedir un deseo?.

Mercurio asintió. El niño cerró los ojos y, en silencio, pidió el suyo. Cuando volvió a mirar, Mercurio ya flotaba de nuevo hacia la fachada.

—Recuerda, pequeño —dijo el dios mientras se colocaba otra vez en su sitio, inmóvil como una estatua—, la magia está en mirar hacia arriba y no olvidar que las piedras también guardan historias.

El niño sonrió, convencido de que aquel secreto lo acompañaría siempre. Y desde ese día, cada vez que pasaba por la calle Enmedio, levantaba la vista, esperando ver de nuevo al Mercurio mágico que guardaba los sueños de Castellón.

Los caracoles que querían tener nombre.

En la Calle Mayor de Castellón se alza un edificio especial. Es elegante, modernista y luminoso, pero lo que más llama la atención son sus caracoles de mármol, que trepan orgullosos por la puerta y la fachada, como si quisieran alcanzar el cielo.

Desde hace más de cien años, los caracoles han estado allí, firmes y silenciosos, observando a todos los que entran y salen de la Casa de los Caracoles. Han visto pasar familias, políticos, turistas y hasta escolares en excursión.

Una noche, cuando la ciudad de Castellón quedó en silencio y oscura, los caracoles comenzaron a conversar entre ellos.

—Hermano —dijo uno de los dos—, ¿sabes que en Madrid los leones del Congreso de los Diputados tienen nombre? Se llaman Daoíz y Velarde, en honor a dos héroes.

—¡Eso es injusto! —respondió el otro, algo indignado—. Nosotros llevamos más de un siglo trepando por estas paredes, vigilando la puerta, y nadie nos ha puesto nombre.

Los dos asintieron. Querían tener una identidad, algo más que ser “los caracoles de mármol”.

Pasaron los días y, poco a poco, empezaron a soñar. Uno deseaba llamarse Llum, porque siempre buscaba la luz del sol al amanecer. Otro prefería Ceràmic, en honor a los azulejos del patio interior.

Una mañana, un grupo de niños llegó con su maestra para una visita guiada. Se pararon frente a la puerta y, emocionados, empezaron a inventar nombres para cada caracol. “¡Éste se llamará Caragolí!”, dijo una niña. “Y este otro será Marinet, porque parece mirar hacia el puerto”, añadió un compañero.

Los caracoles, inmóviles como siempre, escuchaban felices. Por fin alguien les regalaba nombres, como a los leones de Madrid. Puede que cada visitante los llame de una forma distinta, pero eso no les importa. Ahora saben que tienen identidad, que son parte viva de la historia de Castellón.

Y desde entonces, cuando alguien pasa por la Casa de los Caracoles, los de mármol parecen sonreír. Porque, aunque no se muevan, en su interior laten orgullosos, sabiendo que ya tienen nombre… ¡y tantos como personas quieran inventarles!

Chacoli, la princesa y la bruja: La gran aventura del País de la Ilusión.

El teatro de títeres estaba lleno de luces brillantes, música que parecía bailar sola y un público expectante de niños con los ojos abiertos como platos. Yo, Chacoli, la marioneta más traviesa del País de la Ilusión, saltaba por el colorido escenario y me escondía detrás de cortinas gigantes. Pero esa noche no era un espectáculo cualquiera: la bruja había secuestrado a la princesa y solo yo podía salvarla.

Desde la esquina más oscura del escenario, la bruja avanzaba con su peligrosa y dañina escoba, sonriendo maliciosamente. La princesa trataba de correr, pero cada paso era torpe y peligroso.

—¡Chacoli, ayúdame! —gritó la princesa, con la voz temblorosa.

Los niños del público comenzaron a chillar y señalar:

—¡Chacoliiiiiiiii, rápido! ¡Salva a la princesa!

—¡No dejes que la bruja la atrape!

Sus voces me dieron fuerzas mágicas. Salté , corrí y rodé sobre el escenario. Cada giro y salto estaba manejado por Mel y Chispa, quienes desde detrás de la cortina me daban vida.. Yo gritaba cada movimiento, narrando la aventura:

—¡Cuidado, bruja! ¡No me atraparás esta vez!

La bruja lanzó su escoba en un intento de atraparme, pero yo la esquivé dando un gran salto.

La princesa aprovechó y corrió hacia un laberinto de cortinas, mientras yo la seguía de cerca. De repente, la bruja activó su magia negra, cubriendo el escenario y haciendo que todos los objetos parecieran invisibles.

—¡Niños, necesito vuestra ayuda! —grité—. ¡Indicadme por dónde debo saltar!

Los niños del público gritaban instrucciones:

—¡Por la escalera izquierda!

—¡Salta sobre la naranja!

—¡Confeti al ataque!

Seguí sus indicaciones y salté sobre una naranja rodante y rodé por la escalera tropezando con la bruja y cayó del escenario con un plof que hizo reír a todos.

Pero no era suficiente. La bruja volvió a levantarse, con ojos brillantes y consiguió atrapar a la princesa, encerrándola en una torre de cubos, estaba muy asustada. Yo tuve que idear un plan rápido.

—¡Mel, Chispa, necesito un empujón más! —grité.

Mel me lanzó directo sobre la torre. Giré en el aire y llegué justo a tiempo para empujar a la princesa hacia unos cojines que habían sobre el escenario. La bruja intentó atraparnos con su sombrero puntiagudo, pero yo con otro empujón la derribé otra vez, haciendo que cayera fuera del teatrillo.

—¡Sí! —grité—. ¡Lo hemos logrado!

Los niños del público aplaudían y gritaban de emoción. La princesa me miró y sonrió, sus ojos brillando de gratitud. Mel y Chispa aparecieron detrás de la cortina, riendo a carcajadas:

—¡Buen trabajo, Chacoli! —dijo Mel—. ¡Y vosotros, niños, sois nuestros héroes!

Respiré hondo y narré al público:

—Amiguitos, recordad: la magia está en la valentía, la amistad y en ayudar a quien lo necesita. Mientras haya risas y corazones valientes, el País de la Ilusión siempre estará vivo.

Esa noche, mientras el teatro se quedaba en silencio y las luces se apagaban, supe que nuestra aventura no había terminado. La bruja podía volver, nuevos obstáculos podrían aparecer, pero yo, Chacoli, siempre estaría listo para saltar, rodar y salvar a la princesa… con la ayuda de Mel, Chispa y de vosotros, valientes niños del público.

Porque en el País de la Ilusión, la risa, la magia y la aventura nunca terminan.

LA FAMILIA PÉREZ Y LA TORRETA ALONSO.

Era un brillante domingo de Pascua en Castellón y la familia Pérez subía emocionada la colina donde se alzaba la Torreta Alonso. Llevaban la cesta llena de la mona, huevos de chocolate y risas, sin imaginar que aquel día la torre no sería un simple espectador, sino una protagonista mágica.

Al llegar, Lucía y Dani comenzaron a correr entre la hierba mientras Don José y Carmen extendían el mantel. De repente, un tenue resplandor dorado apareció sobre las almenas. Los niños se detuvieron, boquiabiertos. La Torreta Alonso, que había observado los campos durante siglos, comenzó a brillar suavemente y una voz profunda, como el eco del viento entre las piedras, susurró:

—Bienvenidos, pequeños guardianes de la mona.

Lucía y Dani se miraron sorprendidos. La torre, como por arte de magia, parecía moverse levemente, y una escalera invisible apareció en uno de sus muros.

—¿Queréis conocer mis secretos? —continuó la voz.

Con un gesto cómplice, los niños subieron por la escalera imaginaria y descubrieron un pequeño salón en lo alto de la torre, donde los rayos de sol se mezclaban con destellos de colores. Allí, la torre les enseñó antiguos mapas de vigilancia, viejos pergaminos y pequeñas cajas que contenían “huevos de la historia”: cada uno guardaba un recuerdo de las personas que, siglos atrás, habían protegido la Plana.

Mientras tanto, abajo, Carmen y Don José extendieron la mona sobre el mantel. Cuando los niños regresaron, la torre dejó caer suavemente sobre la mesa un pequeño huevo dorado: un regalo para la familia, como símbolo de protección y alegría.

—Cada Pascua —dijo la torre con su voz de eco— recordad que los tesoros más valiosos no están solo en los huevos de chocolate, sino en los momentos compartidos y en la magia de imaginar.

Y así, entre chocolate, risas y destellos de luz, la Torreta Alonso se despidió hasta la próxima Pascua, dejando a la familia Pérez con un recuerdo imborrable: la merienda donde la historia y la magia se encontraron bajo el sol de Castellón.

EL HUERTO DE VICTORINO.

En el huerto de Victorino, rodeado de olivos y limoneros que olían a sol y a sueños, vivía y trabajaba Juan Bautista Porcar Ripollés. Desde joven, su mirada curiosa captaba cada detalle del paisaje mediterráneo, y su pasión por la pintura y la arqueología lo llevaba a recorrer montes y cuevas de Castellón.

Los niños del vecindario solían acercarse al huerto, atraídos por los colores, los lienzos y los extraños calcos de cuevas prehistóricas que se apilaban en la casa-taller. Porcar los recibía siempre con una sonrisa y los invitaba a sentarse bajo la parra.

—Aquí pintamos lo que vemos, pero también lo que la historia nos susurra —les decía—. Mirad estos ciervos y cazadores: corrieron por estas tierras mucho antes de que existieran nuestras casas. Hoy quieren jugar con vosotros.

Y entonces ocurría algo extraordinario: los colores de los cuadros brillaban suavemente, las figuras de los calcos rupestres se movían y parecían caminar entre los naranjos y limoneros. Los niños reían y corrían, siguiendo a los ciervos que saltaban sobre los caminos de tierra, mientras Porcar los guiaba y les contaba las historias de su tierra y de aquellos que vivieron hace miles de años.

Con el paso de los años, los ojos de Porcar empezaron a fallarle. Sus trazos se volvieron más gruesos, llenos de fuerza y vida, como si cada pincelada resumiera toda una existencia de experiencias y recuerdos. Aun así, su pasión nunca disminuyó: se convirtió en un gran descubridor y divulgador de las pinturas rupestres de Castellón, enseñando a todos a cuidar y admirar aquellas figuras antiguas.

—Aunque mis ojos ya no ven con claridad —decía con una sonrisa—, mi corazón recuerda cada línea y cada color. Y ahora os toca a vosotros imaginar y proteger estos secretos.

Los niños aprendían a mirar más allá de lo visible, a sentir la historia y el arte como algo vivo. En el huerto de Victorino, cada lienzo y cada piedra parecía respirar, cada sombra contaba un cuento y cada hoja de los árboles susurraba recuerdos antiguos. Allí, el arte, la historia y la fantasía se unían, y la magia de Juan Bautista Porcar Ripollés perduraba, enseñando a generaciones enteras que la belleza de la vida y del pasado podía vivir siempre en quienes saben mirar con el corazón.

DOS VOCES EN LA GUERRA.

Hace mucho tiempo, durante la Guerra de la Independencia española, la ciudad de Castellón vivió años difíciles. La tierra estaba ocupada por soldados extranjeros y el pueblo sufría tributos, miedo y escasez. Pero en medio de aquella oscuridad, dos miradas muy distintas contaban la misma historia.

El primero de ellos era un hombre poderoso, enviado por Napoleón para conquistar las tierras valencianas. Su nombre era Louis-Gabriel Suchet, y en su corazón latía el orgullo de un general seguro de sus victorias.

-“Yo soy Suchet”, pensaba mientras avanzaba con sus tropas. “Napoleón me confió la misión de dominar Valencia y sus alrededores. Castellón debía rendirse. Conquistamos conventos, exigimos tributos y tomamos rehenes. Así asegurábamos el orden del emperador”.

Pero no todos lo veían igual. Frente a aquel ejército poderoso estaba Vicent, un labrador humilde de Vila-real. Él no llevaba uniforme ni cañones, solo una azada y el orgullo de defender su tierra.

-“Yo no soy soldado”, se decía mientras miraba a los franceses cruzar los caminos. “Soy campesino, pero mi corazón pertenece a Castellón. Y si quieren arrebatarnos la libertad, tendrán que luchar contra nosotros”.

El 9 de marzo de 1810, Vicent y sus vecinos se reunieron en el Puente Nuevo sobre el río Mijares. Allí, con escopetas viejas, hoces y palos, gritaron con fuerza:

-¡Por Castellón, por España!

La batalla fue dura, y muchos vecinos murieron, pero demostraron que el valor de un pueblo no se mide en armas, sino en coraje.

El mariscal Suchet, desde su caballo, quedó sorprendido al ver tanta resistencia en gente tan sencilla.

-“Estos no son soldados”, pensó, “y sin embargo luchan como si fueran un ejército entero”.

Mientras tanto, Vicent, agotado y herido, se juraba a sí mismo:

-“Podrán ocupar nuestras casas, pero nunca ocuparán nuestro espíritu”.

Pasaron los años. Castellón estuvo bajo dominio francés hasta 1814, cuando Napoleón fue derrotado en Europa.

Suchet regreso a Francia y cuando partía murmuró:

-“Mi misión aquí ha terminado”.

Y en ese mismo instante, Vicent, al escuchar las campanas de Castellón, sonrió y dijo con orgullo:

-“Al fin, nuestra libertad ha regresado”.

Así, vemos que Suchet buscaba el poder y Vicent nunca dejó de luchar por su tierra junto a un pueblo de Castellón valiente, que jamás se rindió.

EL CUARTEL DE SAN FRANCISCO:

En el corazón de Castellón, donde hoy se alza la iglesia de San Francisco y se extiende su luminosa plaza, existía un edificio que guardaba muchas historias. Durante siglos fue un convento franciscano, lleno de rezos y olores a incienso. Luego, tras la desamortización, aquel lugar se transformó en cuartel: los muros temblaban con botas que marchaban, con el ruido de las armas y con risas y canciones de los soldados.

Pero el tiempo no se detiene, y un día las botas dejaron de resonar. El cuartel cerró y el edificio se convirtió en la iglesia que hoy conocemos. Frente a él, la plaza se abrió al sol, con niños jugando, músicos tocando y vecinos que charlaban bajo los árboles.

Lo mágico del lugar es que, en ciertos días, cuando el viento sopla desde la plaza hacia la iglesia, los fantasmas del pasado despiertan. Una tarde de otoño, un niño llamado Mateo corría entre las sombras alargadas de los árboles, y de pronto vio aparecer a los frailes del convento. Sus túnicas flotaban suavemente, sus voces cantaban viejas oraciones, y parecía que cuidaban la plaza como guardianes invisibles.

Al otro lado, los soldados del antiguo cuartel marchaban en formación, con sus botas resonando sobre las piedras de la plaza. No molestaban a nadie; solo recordaban que aquel lugar también había sido testigo de coraje y disciplina. Mateo los siguió con los ojos muy abiertos, y vio cómo los soldados y los frailes se cruzaban con los niños, quienes jugaban sin miedo, como si todos los tiempos se mezclaran en un mismo instante.

Entonces comprendió que la iglesia y la plaza no eran solo edificios y calles; eran un puente entre el pasado y el presente. Cada banco, cada farola, cada piedra guardaba secretos y recuerdos. Mateo cerró los ojos y escuchó: los rezos de los frailes y los pasos de los soldados se mezclaban con risas y canciones modernas. Todo coexistía en armonía.

Desde aquel día, cada vez que alguien pasa por la plaza frente a la iglesia de San Francisco, puede sentir, si se detiene y escucha con atención, que los frailes y los soldados aún caminan allí, invisibles, protegiendo el corazón de Castellón y recordando que la historia nunca desaparece: solo se transforma.

LAS FAROLAS MAGICAS DE CASTELLÓN.

Hace mucho, mucho tiempo, Castellón era una ciudad oscura por las noches. Las calles se iluminaban con hogueras, antorchas y pequeñas lámparas de aceite, pero la oscuridad siempre parecía ganar.

En aquellas calles vivían unas pequeñas farolas de aceite, que eran muy trabajadoras. Cada noche se encendían para que los niños pudieran jugar y las familias caminar sin tropezar. Una de ellas, llamada Lumina, suspiraba cada noche:

—¡Qué ganas de brillar más! ¡Quiero que toda la ciudad me vea!

Pero Lumina y sus amigas no podían encenderse solas. Había unos faroleros —hombres y mujeres valientes— que caminaban por las calles con escaleras y mechas encendidas. Cada farola tenía su cuidador. Uno de ellos era Don Sebastián Esparducer, que cuidaba más de 300 farolas y sabía exactamente cómo encenderlas y mantenerlas vivas.

Un día, llegó un hombre llamado Antonio Sanz con una idea maravillosa: construir una fábrica de gas que iluminara todas las calles de Castellón. Las farolas se miraron emocionadas:

—¡Por fin podremos brillar como los grandes! —dijo Luminita.

La fábrica comenzó a funcionar y, bajo tierra, se tendieron tubos mágicos que llevaban el gas a cada rincón de la ciudad. Cuando llegó la noche del 1 de enero de 1871, algo increíble sucedió:

Cada farola de gas se encendió automáticamente por primera vez, y sus luces danzaron como luciérnagas gigantes. La ciudad entera brillaba, y los vecinos salieron a las calles maravillados. Los niños reían y corrían, los gatos se estiraban al calor de la luz, y hasta los pájaros nocturnos parecían más felices.

—¡Qué alegría! —decía Lumina—. Nunca había visto Castellón tan hermosa.

Pero el tiempo siguió su camino. En 1899 llegaron las bombillas eléctricas, brillantes y silenciosas. Las farolas de gas se miraron unas a otras con un poco de tristeza:

—Ya no seremos las únicas que iluminan la ciudad… —susurró Lumina.

Aun así, nunca dejaron de brillar en el recuerdo de todos. Y aunque la vieja fábrica cerró en 1919, las farolas mágicas de gas seguían contando a los niños la historia de la noche en que Castellón aprendió a iluminarse por sí misma, gracias a los valientes faroleros que las encendían cada noche.